大学受験で特になってくるのは「出願戦略」だ。

今の時期に生徒/保護者様が頭を抱えているのは、志望校選びだと思う。

毎年のように、大学受験を甘く見て

「安全校を受けない」「挑戦ばかり」「実力相応校が抜けている」——そんな受験生を見てきた。

結果、合格のチャンスを逃す生徒が少なくない。

忘れてはいけないのは、大学受験は想像以上に厳しい戦いだということ。

ほとんどの大学の倍率は2倍を超える。つまり、受ける人の半分以上は落ちるという現実。

① 挑戦校・実力相応校・安全校の定義

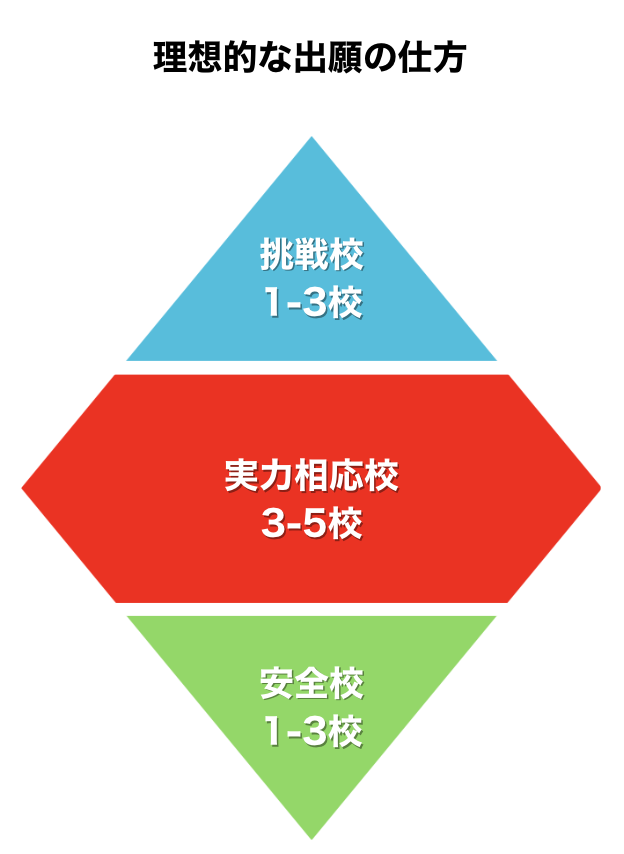

志望校は「三角」ではなく「菱形」で考える。

どれかに偏るのではなく、バランスを取って配置することが大切。

- 挑戦校(当日ベストパフォーマンスが出せれば合格できる大学)

合格可能性は20〜30%。届くかどうかギリギリのライン。

ただし、受験勉強の方向性を決める大切な指標になる。 - 実力相応校(実力がそのまま出せれば合格できる大学)

合格可能性は60〜70%。最も中心となる大学群。

ここで合格を掴めるかどうかが、受験の成否を分ける。 - 安全校(確実に合格を取る大学)

合格可能性は80〜90%。いわば“保険”ではなく“安心材料”。

合格通知が手元にある状態で挑戦校を受ける方が、精神的にも強い。

② 「菱形」で受けるという考え方

理想の受験校リストはこうだ。

この形を意識して受験校を選ぶ。

挑戦と現実の両方を見据えた“菱形受験”が、最も安定して合格をつかめる。

③ 現実的な条件も大事にする

志望校は偏差値だけで選ぶものではない。

たとえば、通学時間。

電車に乗っている時間が1時間以内というのが理想。

よっぽど行きたい大学があるという場合を除いて、通学に往復3時間かかるような環境では、大学生活そのものが苦しくなる。

また、「大学の雰囲気」「学部の内容」「将来の進路とのつながり」も重要。

パンフレットだけでなく、実際に足を運んでみること。

五感で感じた印象は、案外正確。

④ 志望校レベルの設定方法(12月1日時点の目安)

志望校レベルを決めるうえで大切なのは、

模試の偏差値だけでなく「正答率」と「時間内処理力」で判断すること。

EIMEIでは、12月1日時点で以下の基準を目安としている。

| 分類 | 正答率の目安 | 時間感覚 | 到達イメージ |

|---|---|---|---|

| 挑戦校 | 60%前後 | 時間オーバー5〜10分はOK | まだ余裕はないが、解法や思考の筋道は見えてきている段階 |

| 実力相応校 | 約75% | 時間内に収まる | 実力がそのまま結果に反映される安定ゾーン |

| 安全校 | 約80%以上 | 5分程度余る | 精度・スピードともに余裕がある状態。確実に合格を取れる |

つまり、「正答率×時間」=実力の現実値。

どちらか一方だけでは正確な判断ができない。

例えば、

- 正答率80%でも10分オーバーなら、まだ安全校レベルとは言えない。

- 正答率60%でも時間をかけすぎず取れているなら、挑戦校として十分戦える。

受験までの残り期間で、

- 「挑戦校」で60%→70%へ精度を上げる

- 「実力相応校」で安定的に合格ラインを維持する

- 「安全校」で確実に取り切る

この3層のバランスを意識して勉強を進めることが、12月以降の最短ルートになる。

⑤ まとめ 〜勝つ受験生の志望校設計〜

志望校選びは「今の自分」と「なりたい自分」をつなぐ架け橋。

挑戦は必要だ。だが、戦略のない挑戦はただの無謀。

偏差値と正答率、時間感覚、通学条件まで含めて冷静に判断すること。

そして、挑戦と現実の両方を叶える「菱形受験」で臨もう。